ニュースの要点

財務省は4月23日、「財政制度等審議会財政制度分科会」を「持続可能な社会保障制度の構築」を議題として開催した。

目次

令和7年度社会保障関係費の全体像(政府原案)

令和7年度の社会保障関係費は、前年度(37.7兆円)から+5,600億円程度の38.3兆円程度。骨太方針2024を踏まえ、これまでの歳出改革努力を継続。経済・物価動向等に適切に配慮しつつ、社会保障関係費の実質的な伸びを高齢化による増加分におさめるとの方針に沿った姿を実現。

医療:薬局・調剤関連(抜粋)

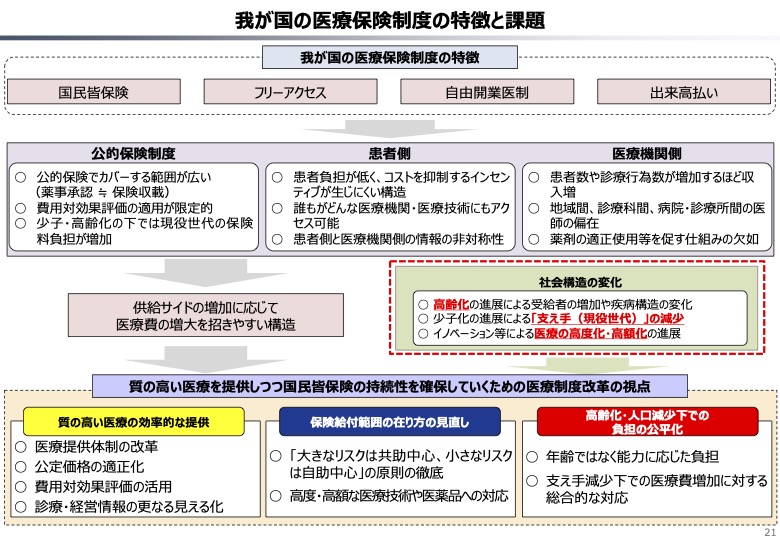

1.我が国の医療保険制度の特徴と課題

2.質の高い医療の効率的な提供

- 診療報酬改定

- 診療報酬改定(総括)(p34)

効率的で質が高く、患者本位の医療提供体制を構築していくのと軌を一にする形で、あるべき診療報酬体系を構築していくことが重要。診療報酬は、保険償還の対象となるサービスの価格(P=単価)であり、サービスの供給(Q=量)次第では、国民負担の軽減には直接はつながらないが、あるべき医療提供体制の構築との整合性を図りつつ、不断の合理化・適正化を進めていく必要。

2026年度診療報酬改定は、これまで進めてきた「2025年に向けた改革」のバトンを引き継ぐ改定であり、新たな地域医療構想や医師偏在対策の強化、そして、施行が本格化する「かかりつけ医機能報告制度」の後押しともなるようなメリハリのある改定とすべき。 - 医薬分業の進捗を踏まえた処方料・処方箋料の在り方(p44)

- リフィル処方の推進に向けた取組(p45)

- 診療報酬改定(総括)(p34)

- 調剤報酬改定

- 調剤報酬(総括)(p47)

日本における薬剤師数は増加傾向にあり、諸外国比で見ると、その数は突出して多い。同時に、調剤薬局数も増加を続けているが、その立地の状況を見ると、診療所の近隣が多くなっている。

これまでも、「対物業務」から「対人業務」へのシフトが進められてきたが、引き続き、重複投薬、多剤投薬の防止や残薬の解消、かかりつけ薬剤師機能の発揮といった観点から、対人業務を重点的に評価する報酬体系への一層のシフトを進めていくべき。 - 調剤報酬を巡る動向(p48)

- 対人業務へのシフト(p49)

- 調剤基本料の在り方(p51)

- 調剤報酬(総括)(p47)

- 費用対効果評価の活用・患者本位の治療

- 費用対効果評価の活用・患者本位の治療(総括)(p53)

- 日本では、費用対効果評価を経ることなく、薬事承認された医薬品は、原則として全て、迅速に公的保険の対象となる(=「薬価収載」される)。これは諸外国には見られない我が国の医療保険制度の大きな特徴。また、日本の医療現場では、高額療養費制度の下、一般に高額医療に対するコスト意識が働き辛い構造となっており、医師の判断に基づき自由に診療・薬剤処方が行われている。

- 日本の医薬品市場は、ドラッグラグ・ドラッグロスの課題が指摘される一方で、承認された新薬の製品数は米国と遜色なく、むしろカントリードラッグ(日本でしか流通していない新薬)が多いとの指摘もある。また、例えば、効果を維持しつつ減薬・休薬を含む医薬品の適正使用を行うことは副作用の軽減にもつながるものであり、こうした患者本位の治療の確立に向けて一層の努力が必要との指摘もある。

- 現役世代の保険料負担軽減を含め、国民皆保険制度の持続可能性を確保するとともに、創薬イノベーションの推進を図っていく観点から、諸外国の例も踏まえ、費用対効果などの経済性や患者利益を考慮した保険診療が効率的に行わる仕組みを構築すべき。

- 新規性に乏しい新薬の保険収載について(p60)

- 地域フォーミュラリの普及・促進(p62)

- 生活習慣病治療薬等の処方の在り方(p63)

- 費用対効果評価の活用・患者本位の治療(総括)(p53)

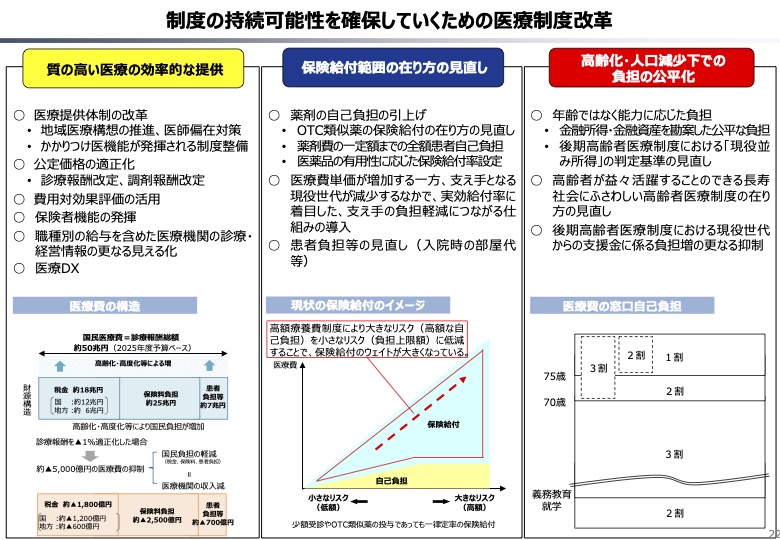

3.保険給付範囲の在り方の見直し(p72~74)

- 保険給付の範囲の在り方の見直し(総括)

現役世代の保険料負担軽減を含め、国民皆保険制度の持続可能性を確保するとともに、創薬イノベーションの推進を着実に図っていく観点から、自助・共助・公助を適切に組み合わせていく必要。

セルフケア・セルフメディケーションの推進や、費用対効果評価の本格適用により「薬事承認されたが保険収載されていない医薬品」の範囲が拡大していくこと等と整合的な制度改正を検討する必要。 - 薬剤自己負担の在り方に関する基本的な考え方

- 医薬品の分類と主な論点

- セルフケア・セルフメディケーションの推進(p75~p77)

- セルフケア・セルフメディケーションの推進に当たっては、OTC薬の選択肢の幅を広げるため、スイッチOTCの推進が重要。

- OTC薬に係る適正使用の確保や販売体制の改善、国民の理解促進を含めた環境整備を前提としつつ、「長期間状態が安定」「対処方法が確定」「自己による服薬管理が可能」と言える場合に係るスイッチOTC化を着実に進めていくべき。

- OTC薬のある医療用医薬品に対する保険給付の在り方については、諸外国の例や、我が国の保険外併用療養費制度も参考に、概ね全ての自治体でこども医療費助成が実施されていること等も踏まえつつ、必要な医療保障とのバランスを確保できる方策について、幅広く検討を進めるべき。

- 日本は、諸外国に比べて年間外来受診回数が多い一方で、日本人の健康リテラシーは低いとの指摘がある。

- OTC薬(市販薬)についての認識についても、セルフケア・セルフメディケーションの前提となるべき正確な知識を持つ国民は、必ずしも多くないことがうかがえる。