ニュースの要点

中央社会保険医療協議会第(628回)が11月19日に、「入院について」等を議題として開催された。

目次

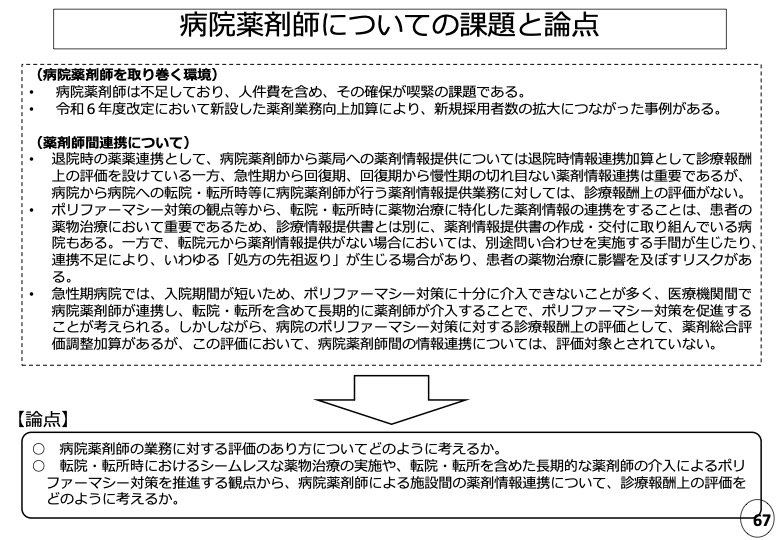

病院薬剤師について課題と論点

【論点】

- 病院薬剤師の業務に対する評価のあり方についてどのように考えるか。

- 転院・転所時におけるシームレスな薬物治療の実施や、転院・転所を含めた長期的な薬剤師の介入によるポリファーマシー対策を推進する観点から、病院薬剤師による施設間の薬剤情報連携について、診療報酬上の評価をどのように考えるか

【課題】

- 病院薬剤師を取り巻く環境

- 病院薬剤師は不足しており、人件費を含め、その確保が喫緊の課題である。

- 令和6年度改定において新設した薬剤業務向上加算により、新規採用者数の拡大につながった事例がある。

- 薬剤師間連携について

- 退院時の薬薬連携として、病院薬剤師から薬局への薬剤情報提供については退院時情報連携加算として診療報酬上の評価を設けている一方、急性期から回復期、回復期から慢性期の切れ目ない薬剤情報連携は重要であるが、病院から病院への転院・転所時等に病院薬剤師が行う薬剤情報提供業務に対しては、診療報酬上の評価がない。

- ポリファーマシー対策の観点等から、転院・転所時に薬物治療に特化した薬剤情報の連携をすることは、患者の薬物治療において重要であるため、診療情報提供書とは別に、薬剤情報提供書の作成・交付に取り組んでいる病院もある。一方で、転院元から薬剤情報提供がない場合においては、別途問い合わせを実施する手間が生じたり、連携不足により、いわゆる「処方の先祖返り」が生じる場合があり、患者の薬物治療に影響を及ぼすリスクがある。

- 急性期病院では、入院期間が短いため、ポリファーマシー対策に十分に介入できないことが多く、医療機関間で病院薬剤師が連携し、転院・転所を含めて長期的に薬剤師が介入することで、ポリファーマシー対策を促進することが考えられる。しかしながら、病院のポリファーマシー対策に対する診療報酬上の評価として、薬剤総合評価調整加算があるが、この評価において、病院薬剤師間の情報連携については、評価対象とされていない。