ニュースの要点

日本医療機能評価機構は3月25日、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の「共有すべき事例2025年No.3」を公表した。

- 用量の入力間違い:デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」[調剤]

- 本事例は、デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」がmg(成分量)で処方された際に、mL (製剤量)で処方されたと誤認し、レセプトコンピュータに誤った用量を入力した事例である。

- デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」の薬価単位はmLであるが、添付文書では、用量がmg(成分量)で記載されている。そのため、薬剤師は、デキサメタゾンエリキシル0.01% 「日新」がmg(成分量)で処方される可能性があることに留意して、調剤を行う必要がある。

- レセプトコンピュータへの処方入力は、薬剤師以外のスタッフが行うことがある。入力前に 薬剤師が処方監査を行い、入力時に注意すべき点について申し送りを行うことや、レセプト コンピュータに入力した処方内容を処方箋と突合する際に用量の単位を確認するよう手順を定めておくことは、入力間違いを防止するために重要である。

- 本事業には、デキサメタゾンエリキシル製剤以外にも、インクレミンシロップ5%、ザイザルシロップ0.05%、ペリアクチンシロップ0.04%などで、単位の誤認により用量の入力 間違いが起きた事例が報告されている。単位の誤認による用量の入力間違いが起きやすい 薬剤をリストにして薬局内で共有することも有用である。

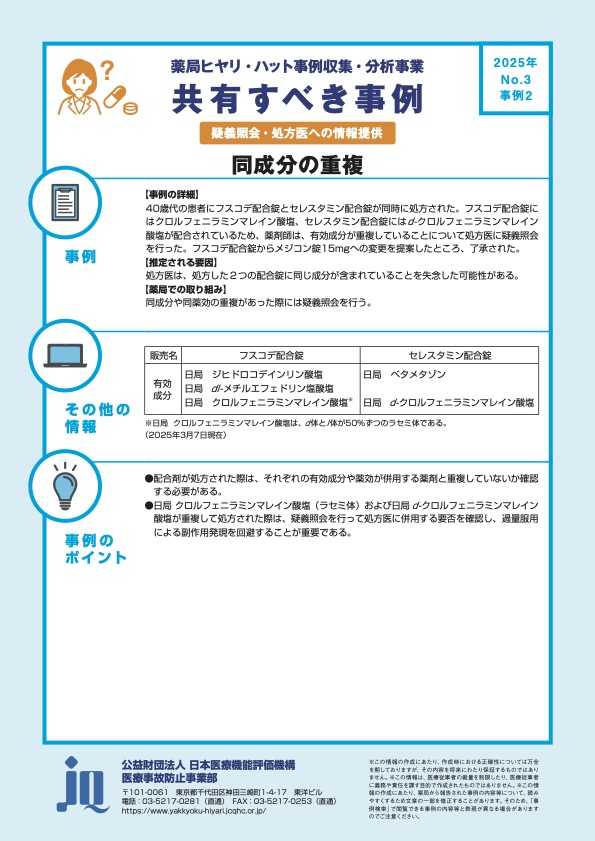

- 同成分の重複:フスコデ配合錠とセレスタミン配合錠[疑義照会・処方医への情報提供]

- 配合剤が処方された際は、それぞれの有効成分や薬効が併用する薬剤と重複していないか確認する必要がある

- 日局クロルフェニラミンマレイン酸塩(ラセミ体)および日局d-クロルフェニラミンマレイン酸塩が重複して処方された際は、疑義照会を行って処方医に併用する要否を確認し、過量服用による副作用発現を回避することが重要である。

- 副作用の発現(歯肉肥厚):アムロジピン錠5mg「トーワ」[疑義照会・処方医への情報提供]

- 本事例は、薬剤の副作用で歯肉肥厚が発症している可能性を歯科医師に指摘された患者から相談を受けた薬剤師が、患者が服用しているカルシウム拮抗薬の副作用を疑い処方医に情報提供した結果、薬剤が変更になった事例である。

- 薬剤による歯肉肥厚は、カルシウム拮抗薬のほか、フェニトインなどの抗てんかん薬やシクロスポリンなどの免疫抑制薬でも起こることがある。

- 発現頻度の低い副作用であっても、患者から聴取した情報から副作用の可能性が疑われる場合は、電話やトレーシングレポートなどを用いて処方医に情報提供を行うことが、安全で適切な薬物治療のために必要である。

- 歯垢や歯石など口腔内の衛生状態の悪化は、歯肉肥厚の増悪因子となり、歯肉肥厚が疑われる場合には、ブラッシングや歯石除去などの口腔衛生管理が必要である。薬剤師は歯肉肥厚の原因と思われる薬剤を変更した後も、歯科医師と連携し患者の症状の経過などに関する情報を共有することが重要である。

(https://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/pdf/sharing_case_2025_03.pdf)