ニュースの要点

財務省は11月5日、財政制度等審議会財政制度分科会を開催し、社会保障について議論した。

目次

3.調剤報酬改定(抜粋)

- 調剤薬局をめぐる状況:

日本の薬剤師数は一貫して増加しており、その結果、先進国の中でも人口あたりの薬剤師数が際立って多い水準に達している。医療関係職種におけるタスクシフト・シェアの進展を考慮するとしても、人口減少が進む中で、この人数が適正であるかにはなお疑問が残る。

また、薬剤師数の増加に伴い調剤薬局も増加の一途を辿っているが、小規模な施設が乱立し、診療所や病院の近隣に群集する現状は、業界の非効率性を象徴している。今後は、薬局の集約化や大規模化に向けた取組が不可避である。

【改革の方向性(案)】

薬剤師と薬局の増加に歯止めがかからないのは、希少な医療資源の適正配分の観点からも問題。産業構造の改革が急務である。 - 調剤技術料の適正化の必要性①

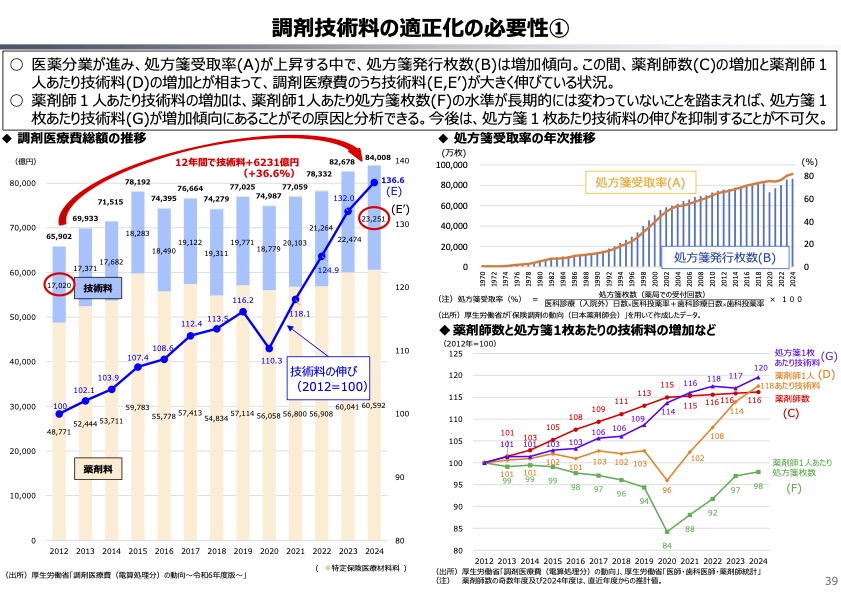

医薬分業が進み、処方箋受取率(A)が上昇する中で、処方箋発行枚数(B)は増加傾向。この間、薬剤師数(C)の増加と薬剤師1人あたり技術料(D)の増加とが相まって、調剤医療費のうち技術料(E,E’)が大きく伸びている状況。薬剤師1人あたり技術料の増加は、薬剤師1人あたり処方箋枚数(F)の水準が⾧期的には変わっていないことを踏まえれば、処方箋1枚あたり技術料(G)が増加傾向にあることがその原因と分析できる。今後は、処方箋1枚あたり技術料の伸びを抑制することが不可欠。 - 調剤技術料の適正化の必要性②

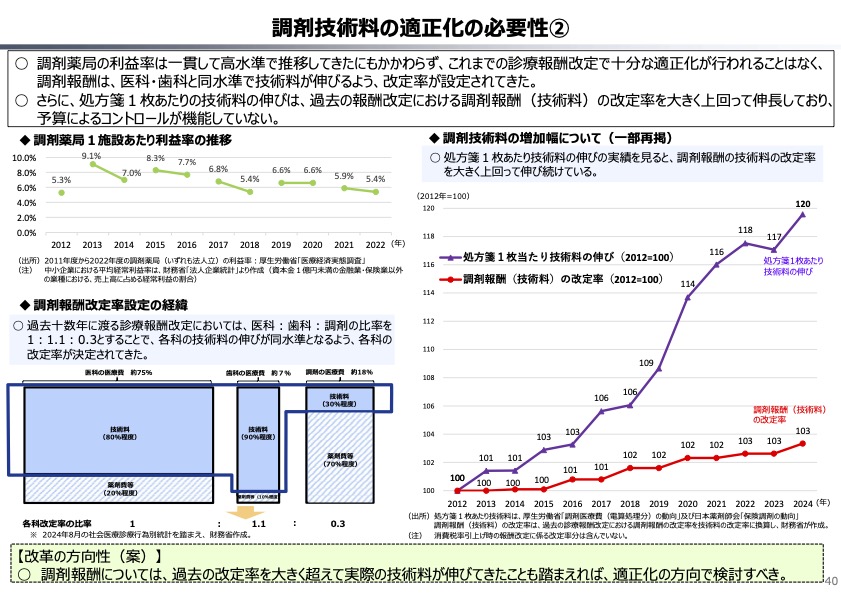

調剤薬局の利益率は一貫して高水準で推移してきたにもかかわらず、これまでの診療報酬改定で十分な適正化が行われることはなく、調剤報酬は、医科・歯科と同水準で技術料が伸びるよう、改定率が設定されてきた。

さらに、処方箋1枚あたりの技術料の伸びは、過去の報酬改定における調剤報酬(技術料)の改定率を大きく上回って伸⾧しており、予算によるコントロールが機能していない。

【改革の方向性(案)】

調剤報酬については、過去の改定率を大きく超えて実際の技術料が伸びてきたことも踏まえれば、適正化の方向で検討すべき。 - 調剤基本料の在り方①

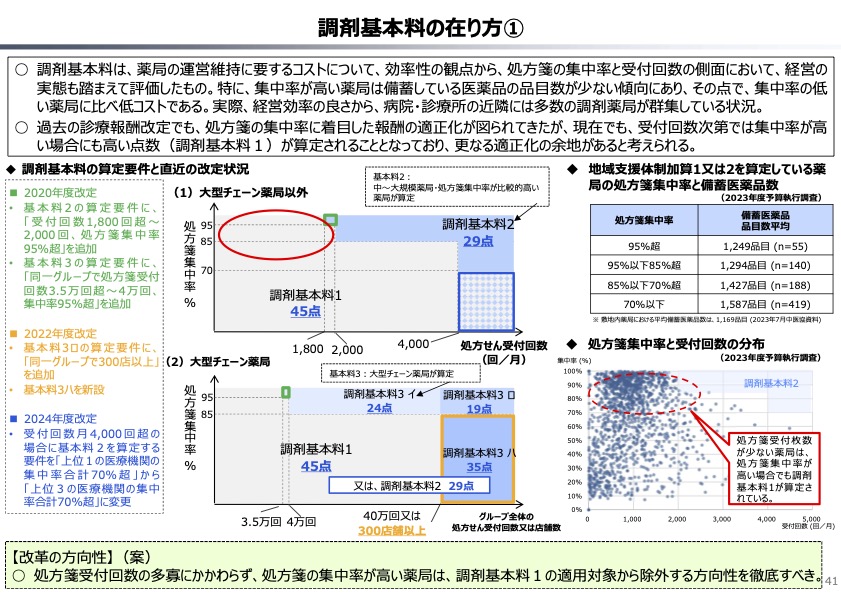

調剤基本料は、薬局の運営維持に要するコストについて、効率性の観点から、処方箋の集中率と受付回数の側面において、経営の実態も踏まえて評価したもの。特に、集中率が高い薬局は備蓄している医薬品の品目数が少ない傾向にあり、その点で、集中率の低い薬局に比べ低コストである。実際、経営効率の良さから、病院・診療所の近隣には多数の調剤薬局が群集している状況。

過去の診療報酬改定でも、処方箋の集中率に着目した報酬の適正化が図られてきたが、現在でも、受付回数次第では集中率が高い場合にも高い点数(調剤基本料1)が算定されることとなっており、更なる適正化の余地があると考えられる。

【改革の方向性】(案)

処方箋受付回数の多寡にかかわらず、処方箋の集中率が高い薬局は、調剤基本料1の適用対象から除外する方向性を徹底すべき。 - 調剤基本料の在り方②

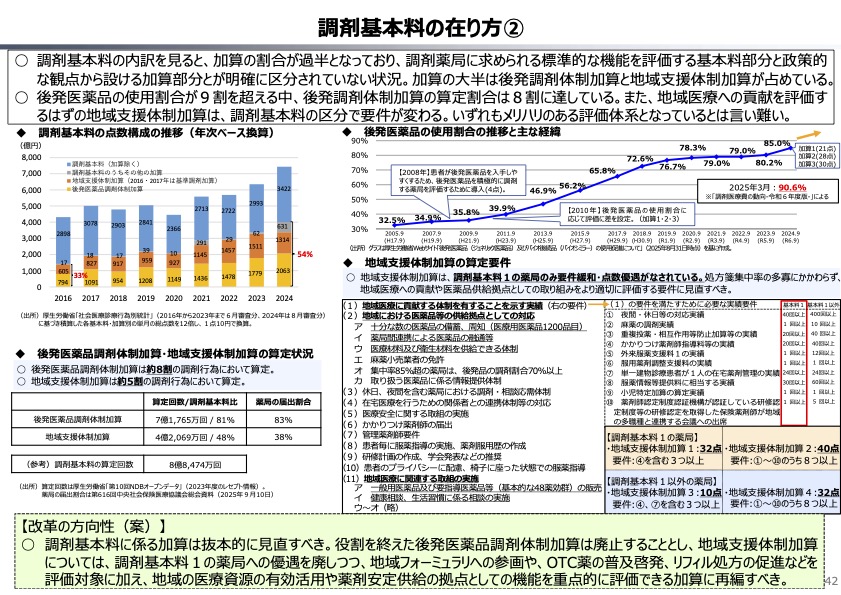

調剤基本料の内訳を見ると、加算の割合が過半となっており、調剤薬局に求められる標準的な機能を評価する基本料部分と政策的な観点から設ける加算部分とが明確に区分されていない状況。加算の大半は後発調剤体制加算と地域支援体制加算が占めている。

後発医薬品の使用割合が9割を超える中、後発調剤体制加算の算定割合は8割に達している。また、地域医療への貢献を評価するはずの地域支援体制加算は、調剤基本料の区分で要件が変わる。いずれもメリハリのある評価体系となっているとは言い難い。

【改革の方向性(案)】

調剤基本料に係る加算は抜本的に見直すべき。役割を終えた後発医薬品調剤体制加算は廃止することとし、地域支援体制加算については、調剤基本料1の薬局への優遇を廃しつつ、地域フォーミュラリへの参画や、OTC薬の普及啓発、リフィル処方の促進などを評価対象に加え、地域の医療資源の有効活用や薬剤安定供給の拠点としての機能を重点的に評価できる加算に再編すべき。 - 対人業務へのシフト

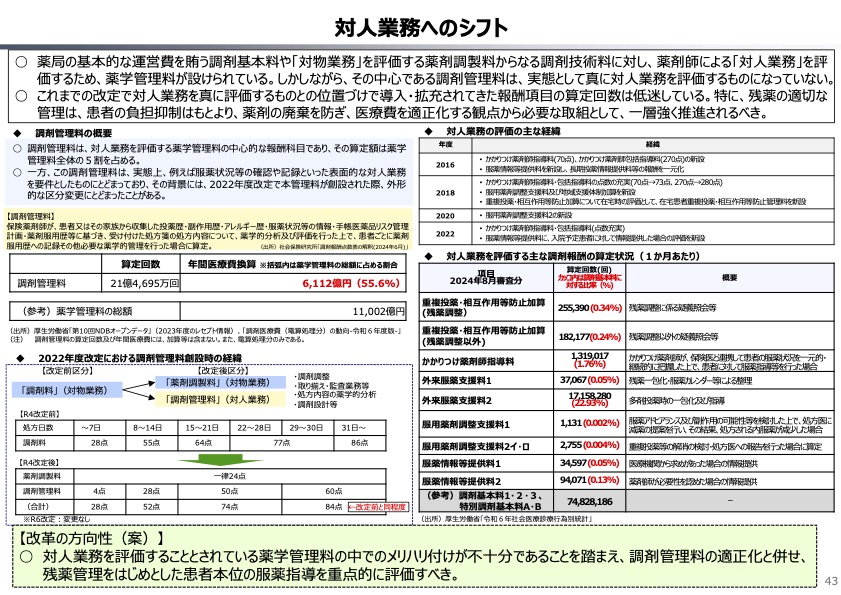

薬局の基本的な運営費を賄う調剤基本料や「対物業務」を評価する薬剤調製料からなる調剤技術料に対し、薬剤師による「対人業務」を評価するため、薬学管理料が設けられている。しかしながら、その中心である調剤管理料は、実態として真に対人業務を評価するものになっていない。

これまでの改定で対人業務を真に評価するものとの位置づけで導入・拡充されてきた報酬項目の算定回数は低迷している。特に、残薬の適切な管理は、患者の負担抑制はもとより、薬剤の廃棄を防ぎ、医療費を適正化する観点から必要な取組として、一層強く推進されるべき。

【改革の方向性(案)】

対人業務を評価することとされている薬学管理料の中でのメリハリ付けが不十分であることを踏まえ、調剤管理料の適正化と併せ、残薬管理をはじめとした患者本位の服薬指導を重点的に評価すべき。

あわせて読みたい

財政制度分科会①~診療報酬改定総論など~【財務省】

ニュースの要点 財務省は11月5日、財政制度等審議会財政制度分科会を開催し、社会保障について議論した。 1.診療報酬改定総論・医療機関経営状況(抜粋) 2026年度診…

あわせて読みたい

財政制度分科会③~薬剤自己負担の見直し~【財務省】

ニュースの要点 財務省は11月5日、財政制度等審議会財政制度分科会を開催し、社会保障について議論した。 薬剤自己負担の在り方の見直し①現役世代の保険料負担の軽減と…