ニュースの要点

厚生労働省は4月8日、「がん予防のページ」を新設し、また、「健康づくりサポートネット」を開設した。

がんと生活習慣との関係は?

がんの発生に関して、さまざまな生活習慣が影響を及ぼしていることが近年の研究により、わかっています。予防が可能ながんのリスク因子としては、喫煙(受動喫煙を含む。)、飲酒、身体活動(運動不足)、肥満・やせ、野菜・果物不足、塩蔵食品の過剰摂取、感染症等があります。

誰でも、生活習慣を改善することで、がんの予防に取り組むことができます!

がんの発生要因(抜粋)

1.喫煙

- たばことがん

喫煙が肺がんの原因であることはよく知られていますが、他にも多くのがんの原因であることが明らかになっています。多目的コホート研究では、喫煙者が何らかのがんになるリスクは非喫煙者の 1.6 倍(男性)と 1.5 倍(女性)という結果でした。最終的には禁煙をすることが何よりも大切です。 - 加熱式たばこ

たばこ葉やその加工品を電気的に加熱し、発生させたニコチンを吸入するたばこ製であり、紙巻たばこに比べて健康影響が少ないかどうかは、まだ明らかになっておりません。化学成分を分析した結果からは、加熱式たばこの主流煙には、多くの種類の有害化学物質が含まれるものの、ニコチン以外の有害化学物質の量は少なかったと報告されていますが、販売開始からの年月が浅いため、長期使用に伴う健康影響は明らかになっていません。 - 禁煙治療

以下の4つの条件を満たしている方で、医師が必要と認めた方は、保険診療で禁煙治療が受けられます。

条件1:現在たばこを吸っていて、ただちに禁煙しようと考えている。

条件2:ニコチン依存症の診断テスト(下表)の結果が5点以上で、医師にニコチン依存症と診断されたもの。

条件3:医療機関で禁煙治療について説明を受け、治療について文書により同意する。条件4:(35歳以上の方のみ)以下に該当している。

出典:健康日本21アクション支援システム Webサイト - 受動喫煙とがん

喫煙習慣が自分の体だけではなく他人の健康にも害を与えているという受動喫煙の影響は特に見過ごせません。多目的コホート研究の非喫煙女性のうち、夫が喫煙者というグループでは、非喫煙者というグループに比べ、肺がんのうち女性に多い腺がんというタイプに限るとリスクが約2倍という結果でした。

2.飲酒

多目的コホート研究では、1日に日本酒換算で3合以上の飲酒習慣がある男性は、ときどき飲む(【1合/日】未満)グループに比べて全てのがんリスクが 1.6 倍、脳卒中のリスクも 1.6倍に高くなることが明らかになりました。また、全く飲まない男性に比べて、毎日2合以上の飲酒習慣のある男性では、食道がんリスクが 4.6 倍、大腸がんリスクが 2.1 倍に、さらに毎日1合以上の飲酒習慣では、進行前立腺がんリスクが 1.5 倍に、女性では乳がんリスクが 1.8 倍になることも明らかになりました。女性の方が体質的に男性よりも飲酒の影響を受けやすいので、より少ない量でリスクが上がり始めるともいわれます。

がん予防のためには、飲酒しないことがベストです。飲まない人、飲めない人は無理に飲まないようにしましょう。

- 飲酒量の把握の仕方

お酒に含まれる純アルコール量は、「純アルコール量(g)=摂取量(ml)×アルコール濃度(度数/100)×0.8(アルコールの比重)」で表すことができます。

3.食事(野菜・果物不足、塩蔵食品の過剰摂取等)

日本人においては、「食塩や塩辛い食品のとりすぎ」、「野菜や果物をとらない」、「熱すぎる飲み物や食べ物をとること」が、日本人を対象としたコホート研究により、がんの原因になるということも明らかになっています。

食塩を抑え、野菜と果物を食べ、熱い飲み物や食べ物は少し冷ましてからとる、という3つのポイントを守り、日本人に多い胃がんや、食道がん、食道炎のリスクを減らしましょう。

特にがんに関しては、これをとっていれば確実に予防できるという単一の食品、栄養素は、現在のところわかっていません。また、とりすぎるとがんのリスクを上げる可能性がある食品中の成分、あるいは調理、保存の過程で生成される化学物質などがあります。したがって、そのようなリスクを分散させるためにも、偏りなくバランスの良い食事をとることが大切です。

4.身体活動・身体活動(運動不足)

仕事や運動などで身体活動量が多い人ほど、がん全体の発生リスクが低くなるという報告があります。身体活動量が多い人では、がんだけでなく心疾患のリスクも低くなることから、普段の生活の中で無理のない範囲で可能なかぎり身体を動かす時間を増やしていきましょう。

5.適正体重の維持(肥満・やせ)

国立がん研究センターの科学的根拠に基づくがん予防によると、がんの死亡リスクに関しては、男性では肥満よりも痩せている人の方が高くなりました。女性においては、がんによる死亡リスクはBMI値30.0~39.9(肥満)で25%高くなりました。特に閉経後は肥満が乳がんのリスクになることが報告されていますので、太りすぎに注意しましょう。また、多目的コホート研究からは、死亡やがんのリスクが低い、適正なBMIの範囲は、男性では23~27、女性は19~25であることが示されております。

がんに係る感染症対策について

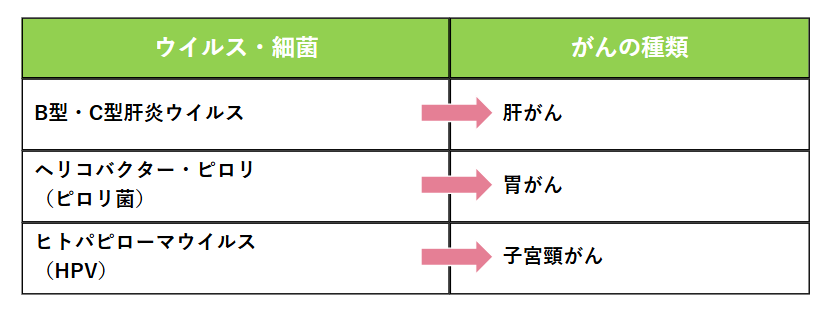

日本人のがんの原因として、女性で1番、男性でも2番目に多いのが「感染」です。下記の表のようなウイルス・細菌感染と、がんの発生との関連があるとされています。

いずれの場合も、感染したら必ずがんになるわけではありません。感染予防や、それぞれの感染の状況に応じた対応をとることで、がんを防ぐことにつながります。