ニュースの要点

東京都健康長寿医療センター研究所 桜井良太研究員、山形大学Well-Being研究所 清野諭助教、東海大学医学部 和佐野浩一郎教授は、「〇〇フレイル」といったフレイルの細分化に対する懸念点をまとめ、国際雑誌「Journal of the American Medical Directors Association」に寄稿し、掲載された。

概要(抜粋)

近年、「〇〇フレイル」という言葉が頻繁に使われるようになっていますが、現状のフレイルの細分化は医療や地域保健において本当に適切な流れと言えるのでしょうか。

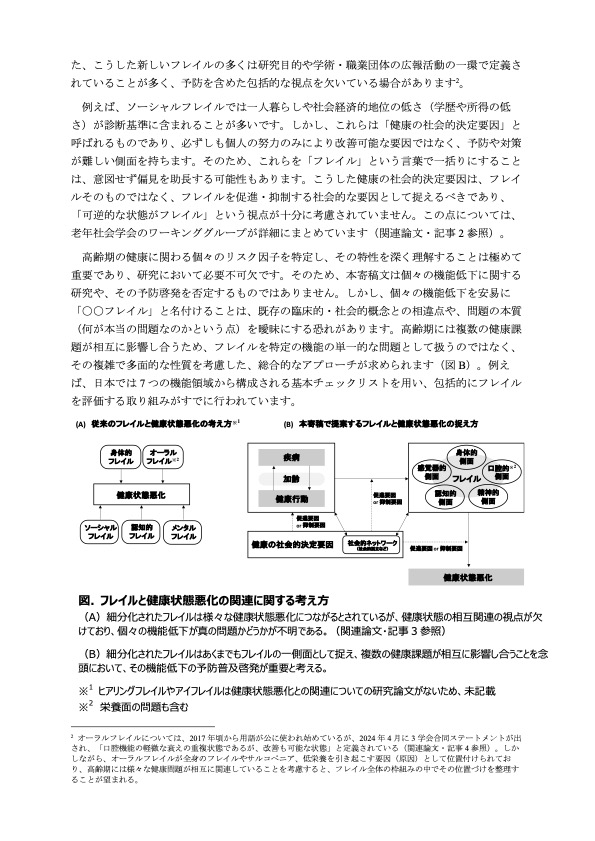

従来、フレイルは主に身体的脆弱性の特徴(Frailty phenotype)や、広範な健康障害の蓄積(Deficit accumulation frailty)に基づき評価されてきました。さらに、その後の研究や世界保健機関(WHO)の提言により、個々の機能低下に着目するのではなく、包括的な視点でフレイルを捉えることの重要性が認識されるようになりました。

最近では、フレイルのさまざまな側面を「〇〇フレイル」と簡潔に表現するケースが見受けられます。これらは個々の新しいフレイル概念として、日本を中心に提案されています。

しかしながら、これらは健康状態を包括的に捉えて予防・改善を図るという従来のフレイルの概念とは異なり、個々の症状・機能低下そのものがフレイルであるといった誤解を招く恐れがあります。また、こうした新しいフレイルの多くは研究目的や学術・職業団体の広報活動の一環で定義されていることが多く、予防を含めた包括的な視点を欠いている場合があります。

明確な定義がないまま、単に個々の機能低下やその兆候を単純に「○○フレイル」として扱うことには注意が必要で

す。包括的であるべきフレイルの概念と整合性を保ちつつ、個々の専門領域から見たフレイルの特徴や要因を整理した上で、「〇〇フレイル」という概念を定義・公表し、適切に活用すべきではないでしょうか。地域で暮らすシニアの方の健康的な生活を支援するために、現在日本で用いられている「〇〇フレイル」という概念のあり方を研究者や医療従事者が再考する必要があると考えます。

(https://www.tmghig.jp/research/release/cms_upload/プレス概要_12.pdf)