ニュースの要点

厚生労働省は9月29日、「第5回電子処方箋推進会議」を「電子処方箋の普及・活用拡大に向けた対応状況」などを議題として開催した。

目次

電子処方箋の普及と活用状況

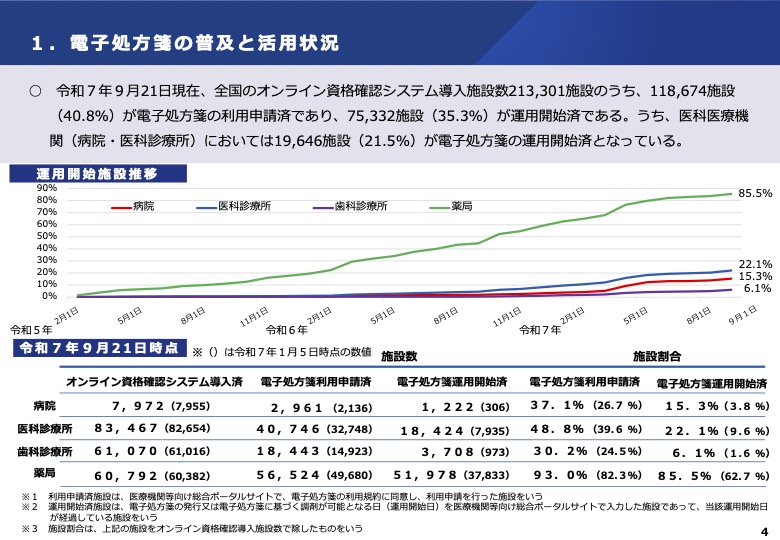

- 令和7年9月21日現在、全国のオンライン資格確認システム導入施設数213,301施設のうち、118,674施設(40.8%)が電子処方箋の利用申請済であり、75,332施設(35.3%)が運用開始済である。うち、医科医療機関(病院・医科診療所)においては19,646施設(21.5%)が電子処方箋の運用開始済となっている。

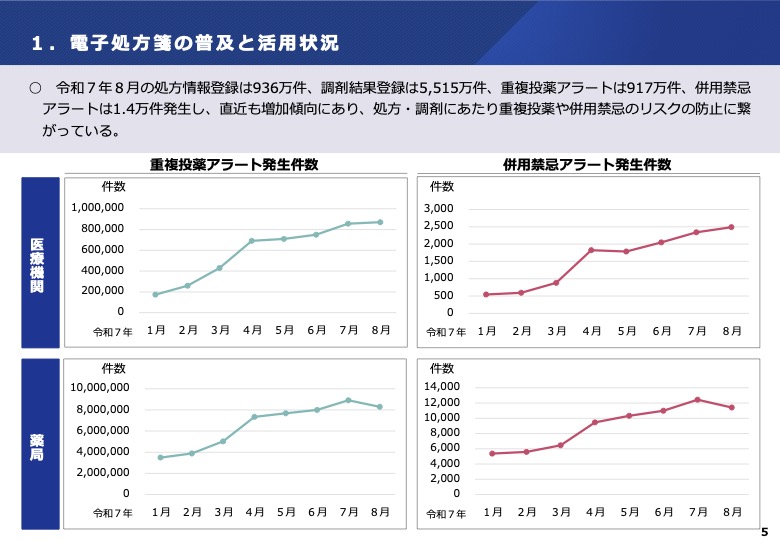

- 令和7年8月の処方情報登録は936万件、調剤結果登録は5,515万件、重複投薬アラートは917万件、併用禁忌アラートは1.4万件発生し、直近も増加傾向にあり、処方・調剤にあたり重複投薬や併用禁忌のリスクの防止に繋がっている。

「今後の対応方針」の取組状況

- 安全に運用できる仕組み・環境の整備

- 医薬品等マスタの設定等にかかる点検

- 導入・利用促進策

- 電子処方箋の導入状況に関するダッシュボードの機能追加

ダッシュボードのさらなる活用を促すべく、令和7年9月26日より以下2つを新たに整備した。- 電子処方箋の活用状況に関する指標として、重複投薬・併用禁忌アラートとその数値に関連する重複投薬等チェック実行件数、調剤結果登録状況を追加。

- さらなる地域間の普及促進として、市区町村単位の導入状況や市区町村単位の導入施設状況を追加。

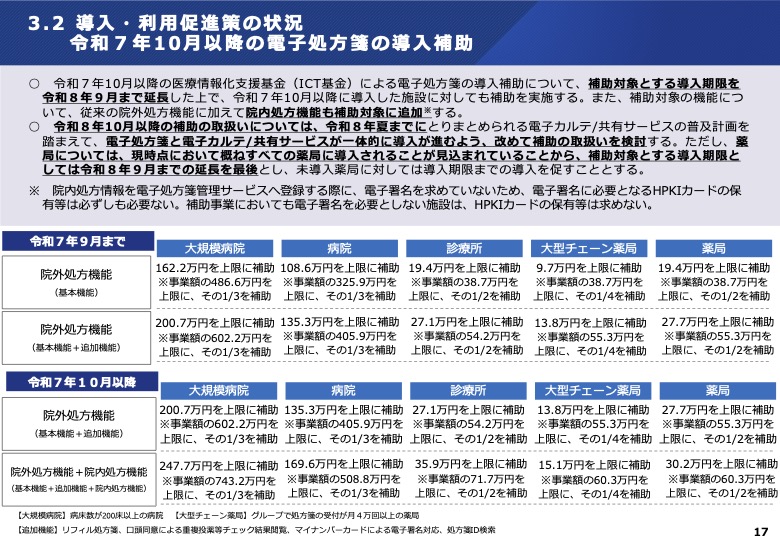

- 令和7年10月以降の電子処方箋の導入補助

令和7年10月以降の医療情報化支援基金(ICT基金)による電子処方箋の導入補助について、補助対象とする導入期限を令和8年9月まで延長した上で、令和7年10月以降に導入した施設に対しても補助を実施する。また、補助対象の機能について、従来の院外処方機能に加えて院内処方機能も補助対象に追加する。

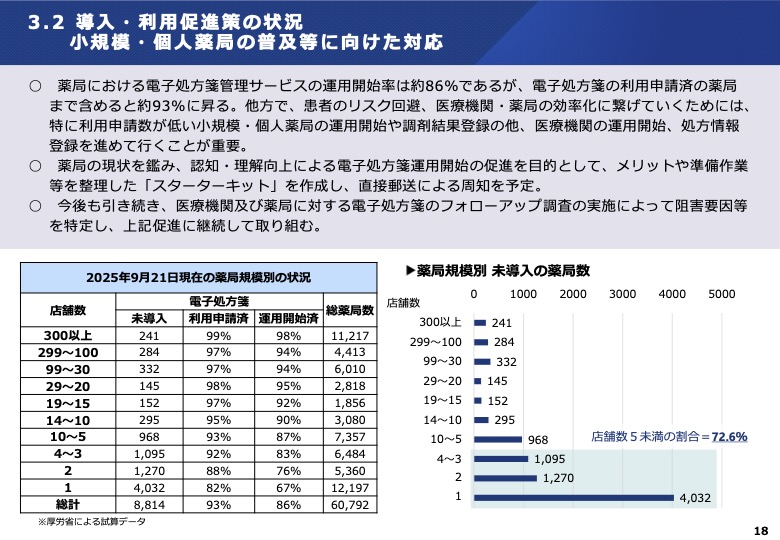

令和8年10月以降の補助の取扱いについては、令和8年夏までにとりまとめられる電子カルテ/共有サービスの普及計画を踏まえて、電子処方箋と電子カルテ/共有サービスが一体的に導入が進むよう、改めて補助の取扱いを検討する。ただし、薬局については、現時点において概ねすべての薬局に導入されることが見込まれていることから、補助対象とする導入期限としては令和8年9月までの延長を最後とし、未導入薬局に対しては導入期限までの導入を促すこととする。 - 小規模・個人薬局の普及等に向けた対応薬局における電子処方箋管理サービスの運用開始率は約86%であるが、電子処方箋の利用申請済の薬局まで含めると約93%に昇る。他方で、患者のリスク回避、医療機関・薬局の効率化に繋げていくためには、特に利用申請数が低い小規模・個人薬局の運用開始や調剤結果登録の他、医療機関の運用開始、処方情報登録を進めて行くことが重要。

薬局の現状を鑑み、認知・理解向上による電子処方箋運用開始の促進を目的として、メリットや準備作業等を整理した「スターターキット」を作成し、直接郵送による周知を予定。

- 電子処方箋の導入状況に関するダッシュボードの機能追加

- 周知広報の強化(抜粋)

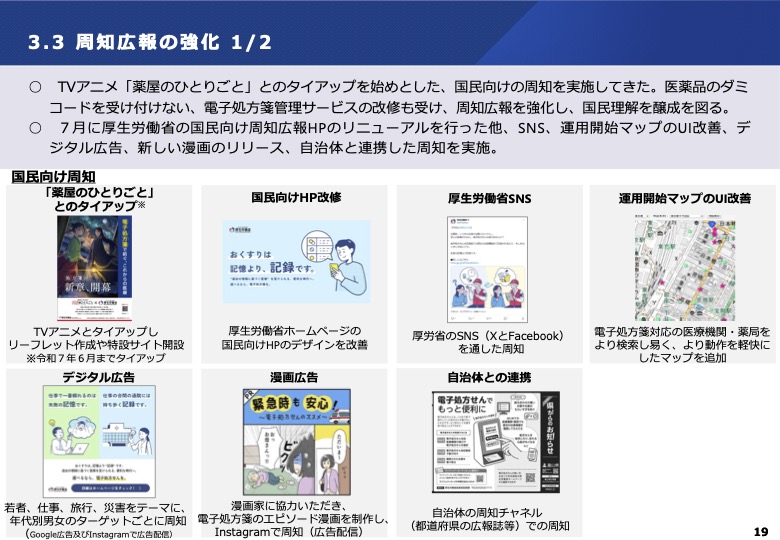

- TVアニメ「薬屋のひとりごと」とのタイアップを始めとした、国民向けの周知を実施してきた。

- 7月に厚生労働省の国民向け周知広報HPのリニューアルを行った

- 効果検証

- 電子処方箋に関する問合せ状況について

社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会において、問合せ窓口を設置しているところ、令和7年1月から令和7年9月6日までに、電子処方箋に関して約14,000件の問合せ。補助金の概要や申請方法、電子処方箋の利用開始の方法に関する問い合わせが多く全体の約6割強を占める。

- 電子処方箋に関する問合せ状況について