ニュースの要点

厚生労働省は11月6日、「第202回社会保障審議会医療保険部会」を開催した。

- 長期収載品の保険給付の在り方について(抜粋)

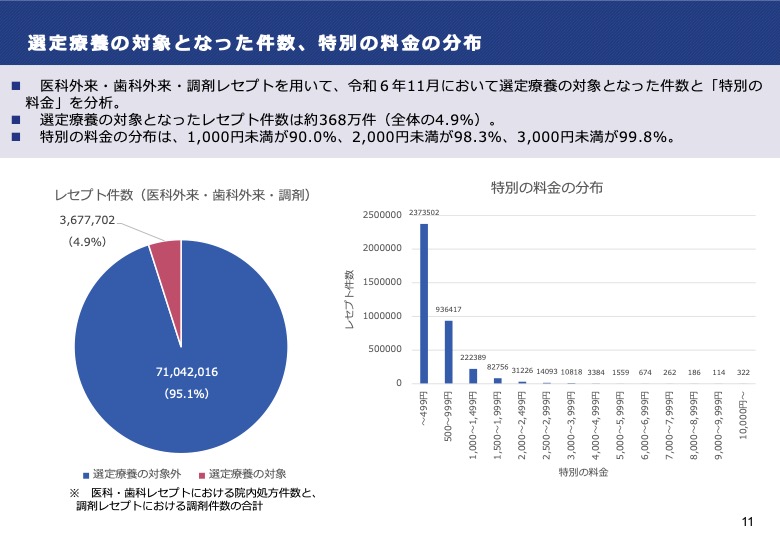

- 選定療養の対象となった件数、特別の料金の分布

- 選定療養の対象となったレセプト件数は約368万件(全体の4.9%)。

- の料金の分布は、1,000円未満が90.0%、2,000円未満が98.3%、3,000円未満が 99.8%。

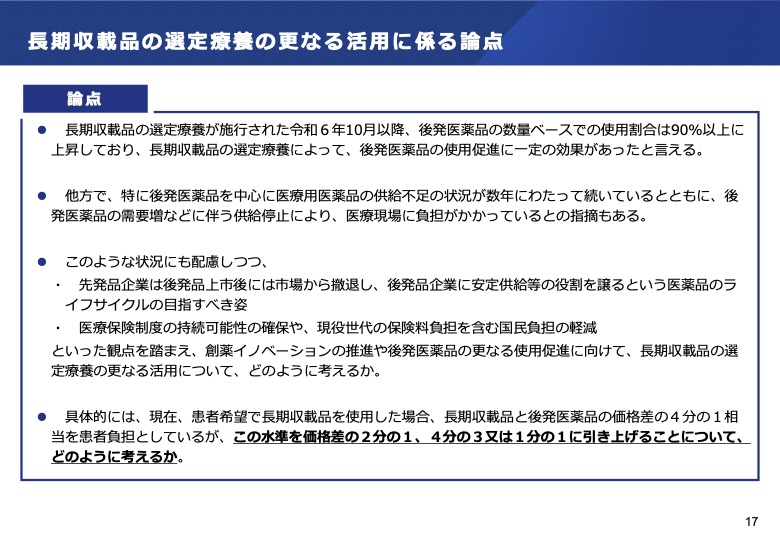

- 長期収載品の選定療養の更なる活用に係る論点

- 長期収載品の選定療養が施行された令和6年10月以降、後発医薬品の数量ベースでの使用割合は90%以上に上昇しており、長期収載品の選定療養によって、後発医薬品の使用促進に一定の効果があったと言える。

- 後発医薬品の需要増などに伴う供給停止により、医療現場に負担がかかっているとの指摘もある。

- 現在、患者希望で長期収載品を使用した場合、長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を患者負担としているが、この水準を価格差の2分の1、4分の3又は1分の1に引き上げることについて、どのように考えるか。

- 選定療養の対象となった件数、特別の料金の分布

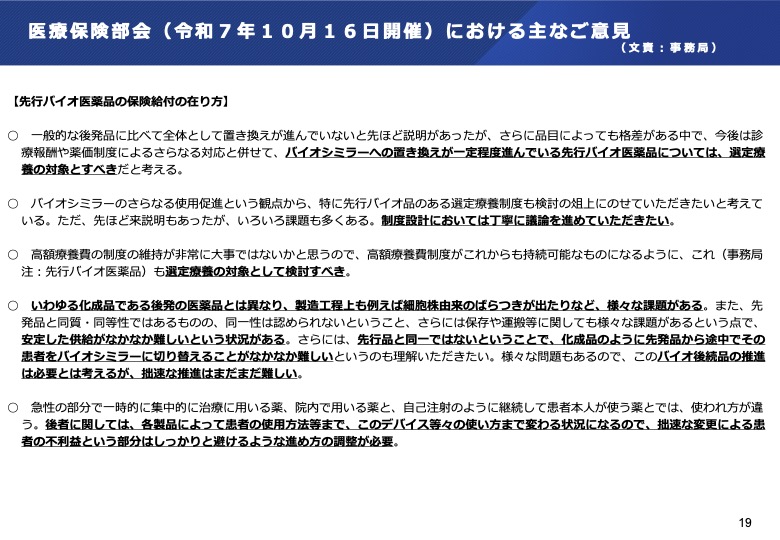

- 先行バイオ医薬品の保険給付の在り方について(抜粋)

- 一般的な後発品に比べて全体として置き換えが進んでいない。さらに品目によっても格差がある中で、今後は診療報酬や薬価制度によるさらなる対応と併せて、バイオシミラーへの置き換えが一定程度進んでいる先行バイオ医薬品については、選定療養の対象とすべきだと考える。

- 高額療養費の制度の維持が非常に大事ではないかと思うので、高額療養費制度がこれからも持続可能なものになるように、選定療養の対象として検討すべき。

- 先行バイオ医薬品の保険給付の在り方の見直しに係る論点

- バイオ後続品の使用を促進する観点から、保険医療機関・保険薬局における体制整備等について中医協において議論が進められているが、現時点におけるバイオ医薬品を取り巻く状況を踏まえ、患者がバイオ後続品を選択できるよう、環境整備を進めていくために、どのような方策が考えられるか。

- OTC類似薬の保険給付の在り方について(抜粋)

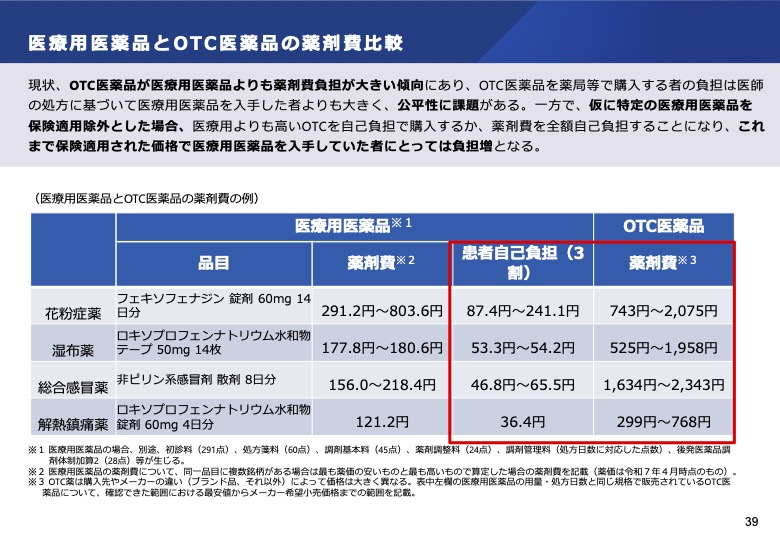

- 医療用医薬品とOTC医薬品の薬剤費比較

- 現状、OTC医薬品が医療用医薬品よりも薬剤費負担が大きい傾向にあり、OTC医薬品を薬局等で購入する者の負担は医師の処方に基づいて医療用医薬品を入手した者よりも大きく、公平性に課題がある。一方で、仮に特定の医療用医薬品を保険適用除外とした場合、医療用よりも高いOTCを自己負担で購入するか、薬剤費を全額自己負担することになり、これまで保険適用された価格で医療用医薬品を入手していた者にとっては負担増となる

- OTC類似薬の保険給付の在り方の見直しに係る論点:

- 医療機関における必要な受診を確保し、こどもや慢性疾患を抱えている方、低所得の方の患者負担などに配慮しつつ、医療保険制度の持続可能性確保を目指す観点から、どのような仕組みとすることが適切か。

- 医療用医薬品とOTC医薬品は成分が一致していても、用法・用量、効能・効果、対象年齢、投与経路・剤形等に違いがあることを踏まえ、OTC類似薬の範囲について、どのように考えるか。

- 医療用医薬品とOTC医薬品の薬剤費比較