ニュースの要点

日本医療機能評価機構は8月25日、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の「共有すべき事例2025年No.8」を公表した。

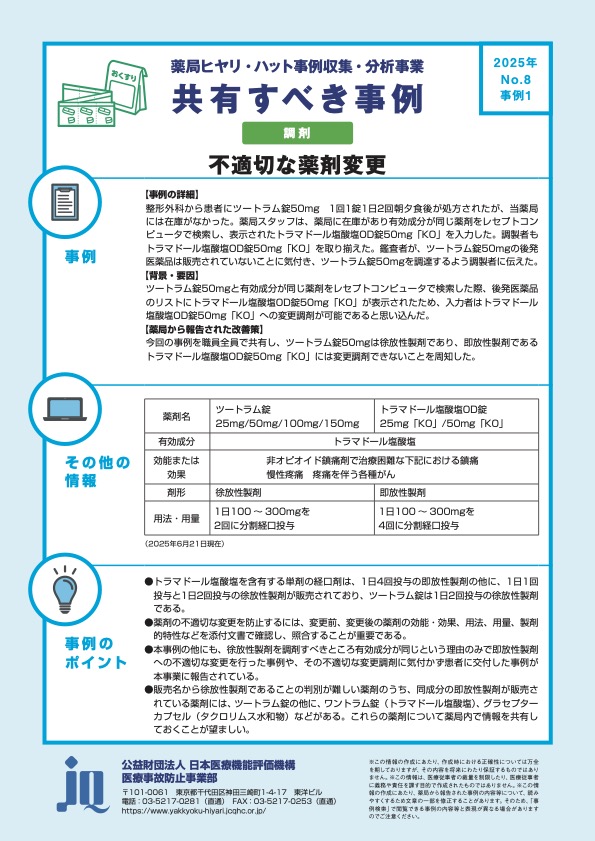

- 不適切な薬剤変更:ツートラム錠50mg[調剤]

- トラマドール塩酸塩を含有する単剤の経口剤は、1日4回投与の即放性製剤の他に、1日1回投与と1日2回投与の徐放性製剤が販売されており、ツートラム錠は1日2回投与の徐放性製剤である。

- 薬剤の不適切な変更を防止するには、変更前、変更後の薬剤の効能・効果、用法、用量、製剤的特性などを添付文書で確認し、照合することが重要である。

- 本事例の他にも、徐放性製剤を調剤すべきところ有効成分が同じという理由のみで即放性製剤への不適切な変更を行った事例や、その不適切な変更調剤に気付かず患者に交付した事例が本事業に報告されている。

- 販売名から徐放性製剤であることの判別が難しい薬剤のうち、同成分の即放性製剤が販売されている薬剤には、ツートラム錠の他に、ワントラム錠(トラマドール塩酸塩)、グラセプターカプセル(タクロリムス水和物)などがある。これらの薬剤について薬局内で情報を共有しておくことが望ましい。

- 不足分の錠数間違い:ミネブロOD錠1.25mg[調剤]

- 処方箋を応需した際、処方された薬剤を過不足なく患者に交付することが原則であるが、様々な事情によりすべての薬剤を交付することができない場合がある。本事業には、処方された 薬剤の在庫が不足し、後日不足分の薬剤を調製・交付する際、「薬剤の取り違え」「錠数間違い」「調製忘れ」「調製後の交付忘れ」「配送・郵送先の住所間違い」などが発生した事例が報告されている

- 薬局では、不足した薬剤の納品が後日になることもあり、交付者とは別の薬剤師が不足した薬剤の調製や交付などの対応を行う場合がある。その際に間違いが生じないよう、不足した薬剤の名称、数量、患者氏名などの情報を薬局内で正確に共有する必要がある。

- 不足した薬剤を患者に確実に交付するには、次のような具体的な対策を実施することが望ましい。

- 不足した薬剤の名称と数量、交付予定日、交付方法などを記載した引換証などを患者に渡し、同じ内容の控えを薬局で保管する。

- 不足した薬剤の情報を薬局内で管理するための帳簿を作成し、患者氏名、薬剤名、処方された数量、交付した数量、不足した数量を記載する。不足した薬剤を調製および交付(配送) した際、日付、調製者、鑑査者、交付者(配送者)などを記録する。

- 引換証や帳簿などに記載した内容は、調剤に関わった者がダブルチェックを行う。

- 薬剤が不足した際の一連の作業工程、引換証や帳簿への記載方法などを手順書に加え、薬局内で周知して全員が遵守できる体制を整える。

- 漫然とした投与:プリビナ液0.05%[疑義照会・処方医への情報提供]

- 薬剤師が、プリビナ液0.05%の連用または頻回使用による反応性の低下や局所粘膜の二次充血の可能性を疑い、患者から聴取した使用状況や薬剤の使用上の注意を処方医に情報提供したことにより、薬剤の漫然とした投与を防止した事例である。

- プリビナ液0.05%は、長期または頻回使用を避けなければならない薬剤であるため、処方監査を行う際は処方量や処方頻度が適切であるか検討する必要がある。さらに、薬剤を交付する際は、長期または頻回使用により起きる可能性がある症状などを患者に説明し、指示された用法用量を守り、症状が改善しない場合は受診するよう伝えることが望ましい。

- 薬剤が継続して処方されている際、薬剤師は薬剤の有効性や副作用発現の可能性を検討しながら薬学的管理 を行うことが求められる。患者から使用状況、症状や体調の変化を定期的に聴取し、添付文書の「禁忌」「副作用」「重要な基本的注意」などの情報と照らし合わせ、患者が薬剤を適正に使用しているか、副作用の発現がないかを確認することが重要である。

(https://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/pdf/sharing_case_2025_08.pdf)