ニュースの要点

国立感染症研究所は3月24日、感染症週報第10週(3月3日~9日)を公表した。

RSウイルス感染症の状況

- 2025年第10週の定点当たり報告数は1.41と9週連続で増加。

- 過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。

- 都道府県別の上位3位は山口県(5.02)、福岡県(3.11)、愛媛県(3.06)。

- 2025年の第1~9週の報告数は継続的に増加しており、各年の第5~9週までの定点当たり報告数を比較すると、過去5年間の同時期と比べて各週の定点当たり報告数は最も多くなっている。

RSウイルス感染症:抜粋

RSウイルス感染症はRSウイルス(RSV)を病原体とする、乳幼児に多く認められる急性呼器感染症である。潜伏期間は2~8日であり、典型的には4~6日とされている。主な感染経路は、患者の咳やくしゃみなどによる飛沫感染と、ウイルスが付着した手指や物品等を介した接触感染である。生後1歳までに50%以上の人が、2歳までにほぼ100%の人がRSVの初感染を受けるが、再感染によるRSウイルス感染症も普遍的に認められる。初感染の場合、発熱、鼻汁などの上気道症状が出現し、うち約20~30%で気管支炎や肺炎などの下気道症状が出現するとされる。乳幼児における肺炎の約50%がRSVによるとされ、特に早産児、心臓や肺の基礎疾患を有する児、あるいは免疫不全やダウン症候群の児は重症化しやすい傾向がある。さらに、慢性呼吸器疾患等の基礎疾患を有する高齢者においてもRSウイルス感染症の重症化リスクがあることが知られており、高齢者施設での集団発生事例も報告されている。ただし、年長の児や成人における再感染例では、重症となることは少ない。

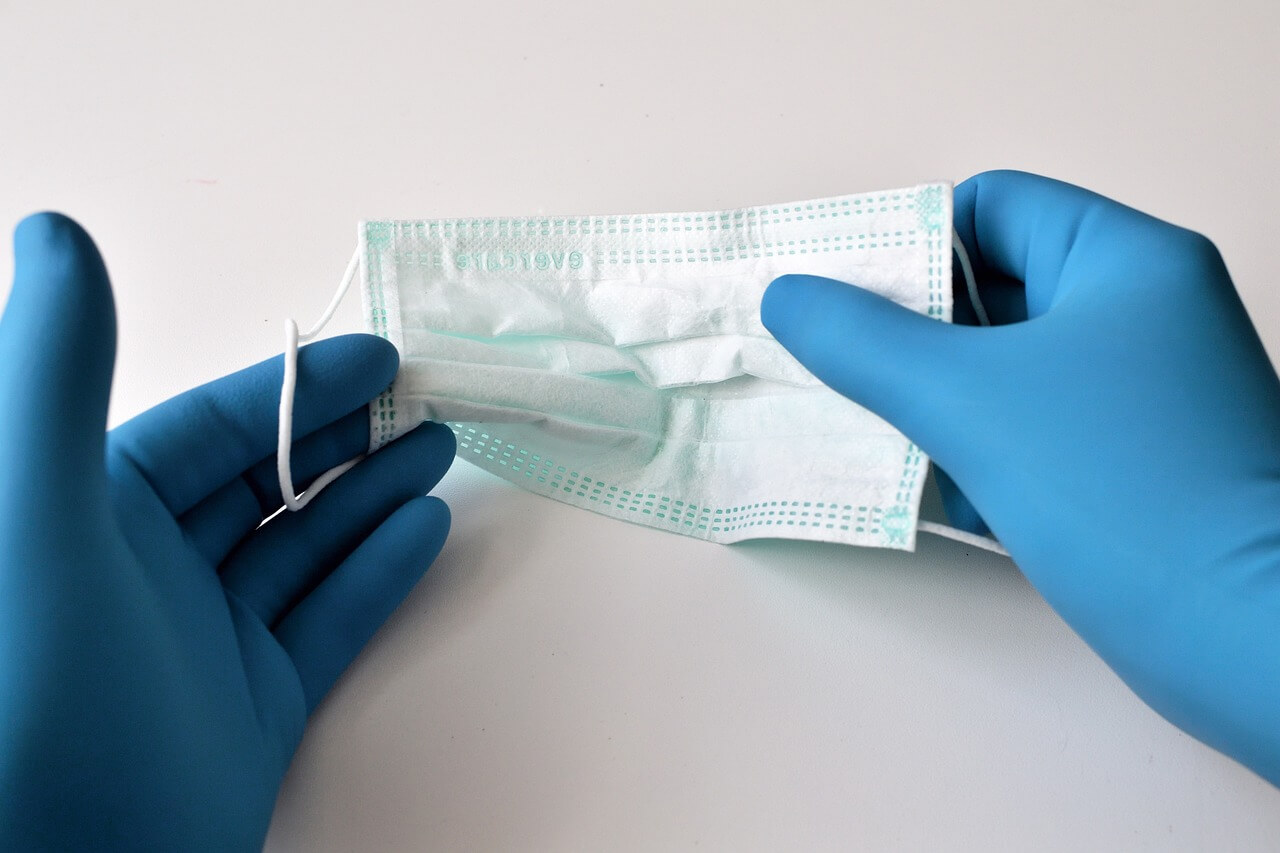

RSウイルス感染症においては、家族内にハイリスク者(乳幼児や慢性呼吸器疾患等の基礎疾患を有する高齢者)が存在する場合、罹患により重症となる可能性があるため、飛沫感染や接触感染に対する適切な感染予防策を講じることが重要である。飛沫感染対策としてマスク着用(乳幼児以外)を含む咳エチケット、接触感染対策として手洗いや手指衛生といった基本的な対策を徹底することが求められる。また、2023年以降に乳幼児、高齢者および妊婦を対象に承認された新たなRSVに対する予防手段の活用が推奨される。